来源:语言科学院 日期:2023-10-01 访问次数:次

北京时间2023年9月26日18点30分,法国语言学专家,法国国家科研中心(CNRS)和东亚语言研究所(CRLAO)一级正教授,高等研究应用学院(EPHE)一级教授Guillaume Jacques(向柏霖)教授为师生们带来了题为“伪装范畴及其历史来源”的精彩讲座。

该讲座作为语科院十周年院庆系列讲座由我院历史语言学中心主任吴福祥研究员主持,采用线上线下结合的方式举行。北京大学中文系胡敕瑞教授、复旦大学中文系盛益民教授、广西大学文学院覃凤余教授和湖北大学石锓教授等校内外三百余位师生共同参与,活动现场气氛热烈。

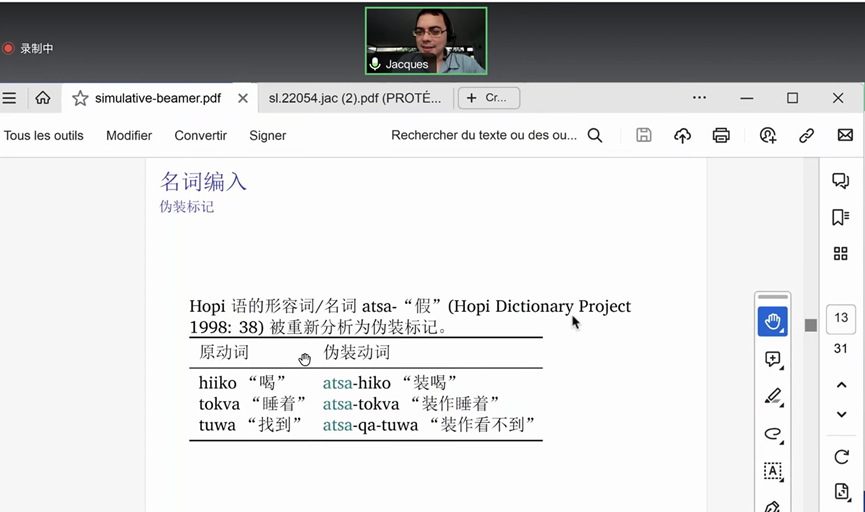

在讲座中,向柏霖教授首先介绍伪装范畴的概念内涵,包括伪装者、伪装对象和伪装标记三种要素,接着指出世界语言中的两种伪装式,一是谓语性伪装式,主要是动词的派生形态;二是非谓语性伪装式,主要是名词的派生形态。谓词性派生伪装式比较少见,主要分布在美洲地区,非谓词性伪装式广泛见于各语言中。

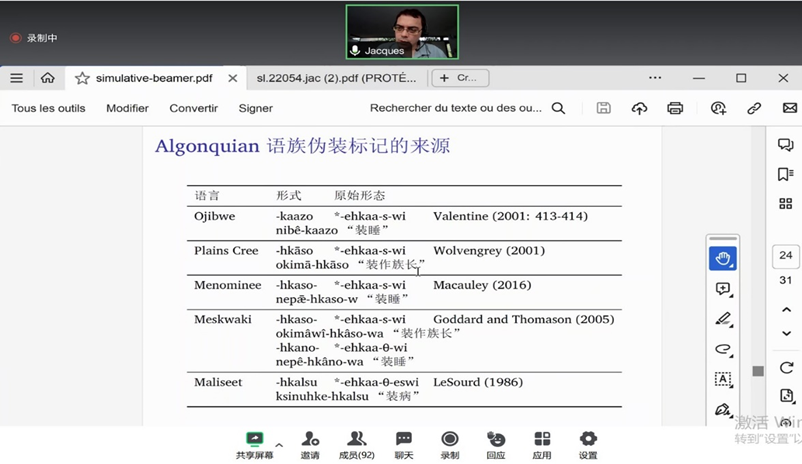

接着,向教授通过跨语言的考察得出谓语性伪装式标记的三类来源,一是合成动词和名词编入;二是非谓语性伪装标记带上一个轻动词或动词化标记;三是反身态和使动态、名词编入或工具标记结合。第三种似乎是谓词性伪装式语言中最普遍的来源。

向教授指出,一个语言不一定会有伪装式标记,但几乎所有语言都会有一个表示“伪装”义的动词,因此还可以考察“伪装”义动词的来源,比如汉藏语系语言的“伪装”义动词来源于反身或被动标记加上“做”义动词。

最后,向教授希望将来有更多的人可以关注伪装范畴,鼓励大家从历史语言学或从类型学的角度探讨中国境内语言的伪装范畴。

向柏霖教授的报告引发了线上线下参会师生的热烈讨论。向教授针对“合成动词中是词根还是词缀表达伪装范畴”“在反身和使动结合表达伪装范畴的语言中,表达伪装义的是结构式的规约化功能还是一种语义解读”“如何做跨语言的研究”等问题作了详细解答。本次讲座在热烈的交流和掌声中结束,敬请期待后续更多精彩院庆活动。