来源:语言科学院 日期:2023-11-08 访问次数:次

2023年10月27日下午,应章黄学术理论研究所的邀请,台湾清华大学语言研究所蔡维天教授带来了题为“从因果关系看‘怎么’‘哪里’及‘什么’的非典型用法”的学术讲座。本讲延续10月26日蔡教授的“从理必之学看汉语的隐性范畴”讲座,探讨汉语非典型疑问句的结构及其中隐含的隐性范畴,深掘背后的语言学“硬道理”。

此次讲座在综合楼1211会议室举行,由章黄所所长冯胜利教授主持,语言科学院吴福祥教授、施春宏教授、马秋武教授、黄晓东教授出席,校内外师生踊跃前来,积极地参与到讨论中。

讲座中,蔡维天教授开门见山地指出,汉语中的“怎么”“哪里”及“什么”常会出现一些非疑问的用法,而这些非典型用法的发展从疑问状语的分布上来看格外清楚,进而以“怎么”“哪里”“什么”的非典型用法为证,提出因果关系阻断导致否定模态(negative modality)产生,其相关念力(illocutionary force)也发生转移。

然后,蔡教授以Cinque&Rizzi(2010)的提议为出发点,认为语义、语用的诠释问题应该有句法骨架作为支撑,非典型问句即可依据制图理论,标绘出地形图谱,将因果关系映射至层系结构,进而将不同层次的模态性(modality)和非典型疑问词的分布连结起来。蔡教授提出,非典型疑问句的建构需要满足多种条件,其中也包括韵律上的支撑。

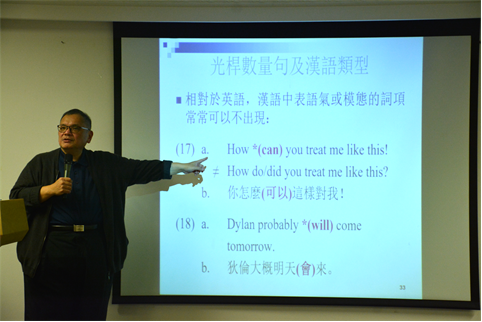

再次,蔡教授联系含有隐性模态词的汉语光杆数量句的分析,指出隐性模态词的大量运用是汉语在类型学上的重要特征,某些非典型疑问句中也含有隐性模态词,这可能正是非典型用法的最核心条件。蔡教授提示,词类虽然不同(如疑问词与介词),但道理一致,由低向高、由实而虚的语法化途径相同。纵而观之,汉语跟靠格位、词形来构筑疑问词的印欧语大为不同。

最后,蔡教授提出有许多跨语言的事实证据显示因果关系的阻断是非典型用法形成的动因,最后外显为念力转移,这将成为句法─语用界面上的重要议题,也与心理、认知层次上的因果关系息息相关。

讲座最后,冯胜利教授对本次讲座内容进行了总结,指出蔡教授探究结构中“必”有但是“隐形”的范畴,这正是语言学的前沿研究。吴福祥教授对汉语疑问代词的非典型用法做了简要的材料补充,并就疑问代词否定模态跟语境的关系与蔡教授进行了探讨,马秋武教授提出了疑问用法和非典型用法如何判断的问题,莱顿大学杨兆乐博士提供了疑问代词的非典型用法与言语行为的关系。参会的同学们积极向蔡教授请教相关问题,蔡教授在做出回应的基础上,指出了相关的可研究课题和方向。本次讲座在热烈的学术氛围与掌声中结束,让我们期待语言科学院及章黄学术理论研究所后续推出的语言学专题讲座,欢迎大家持续关注!